本站讯 在法治社会的进程中,征地拆迁补偿本应遵循公平、公正、合法的原则,保障各方权益。然而,吉林省长春市民袁恒坤的经历却揭开了一段长达十八年的征地拆迁补偿争议困局,其中交织着司法程序的漏洞与权力寻租的嫌疑,引发了社会各界对拆迁补偿制度及司法公正的深刻反思。

十八年维权:从希望到绝望的荒诞历程

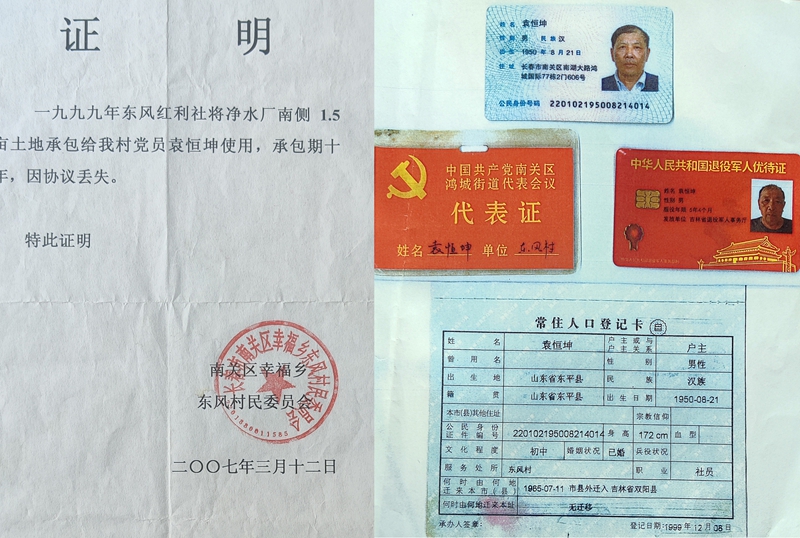

1999年,响应长春市政府“开荒利用废弃土地”的政策号召,退伍老兵袁恒坤怀揣着创业的热情与对未来的憧憬,与南关区东风村签订了1.5亩土地租赁协议。此后,他陆续投入超过20万元,精心打造了1200平方米的经营用房、栽种142棵果树并完善了配套设施,他以为这片土地将成为他实现梦想的舞台。

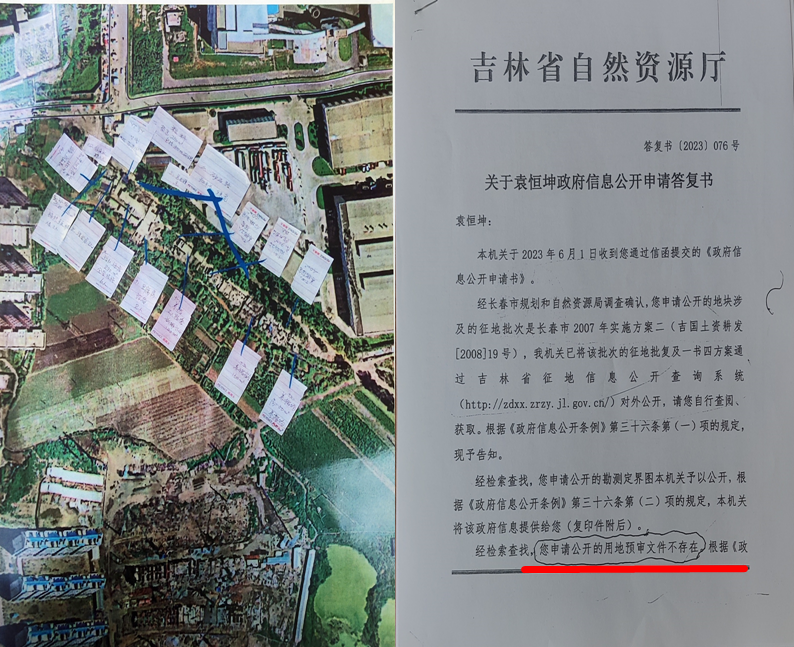

然而,2007年的征地项目如同一块巨石,打破了他平静的生活。袁恒坤向媒体反映:时任南关区住建局局长陈丽杰主导的拆迁程序,被指存在系统性违法违规行为。在强拆过程中,相关部门未依照《行政强制法》规定的催告、公告程序执行,而是以“拆三小”的名义实施暴力强拆,全然不顾该法规明确适用范围仅限国有土地,袁恒坤的合法权益瞬间被践踏。

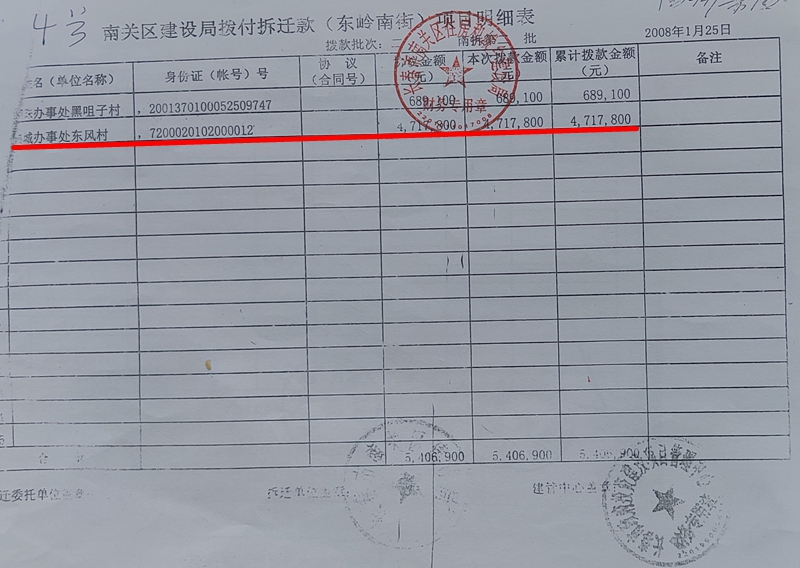

更令人震惊的是,补偿款也被偷梁换柱。三份总金额达1415.34万元的《征地补偿协议书》中,本应属于承租人袁恒坤的“地上物补偿”竟被篡改为“村集体补偿”,这笔巨款最终流入了东风村账户,袁恒坤却分文未得。

在此后的十年间,袁恒坤踏上了漫长而艰辛的维权之路。2013 - 2024年间,他历经6次民事诉讼、3次行政诉讼,然而每次都以败诉告终。一、二审法院对他提交的27份核心证据仅采信3份,使得他陷入了“维权 - 败诉 - 再维权”的恶性循环,希望一次次破灭,生活也陷入了无尽的困境。

再审申请书:撕开黑幕的有力武器

2025年1月,袁恒坤向最高法提交了12页再审申请书,如同一颗重磅炸弹,在沉寂的案件中掀起了惊涛骇浪。这份申请书以三组有力的证据,构建起了“事实 - 程序 - 权力”的三重指控体系,试图击穿笼罩在案件上的司法迷雾。

——证据层面:补偿款性质的争议。

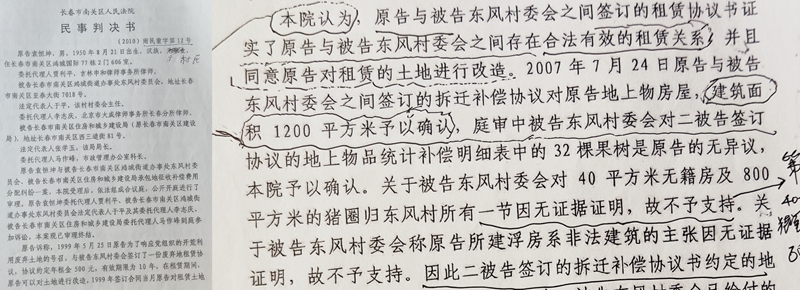

在书证方面,2007年的《征地补偿协议书》清晰标注三笔补偿款用途分别为“地上物”、“土地”、“村集体”,但一、二审判决却未对其性质加以区分。根据《土地管理法实施条例》第26条规定,地上物补偿(对应471.78万元)应明确归属于承租人袁恒坤,然而法院却以“补偿已支付至村集体”为由驳回了他的诉求,代理律师直指这一判决“混淆了土地所有权与用益物权的法律边界”。

此外,生效判决也出现了自相矛盾的情况。(2010)南民重字第12号民事判决早已认定,拆迁协议中“40㎡无籍房、800㎡猪圈”属袁恒坤合法建设,与东风村无关。但在后续的行政诉讼中,法院却采信村集体与住建局签订的协议,将上述地上物估值320万元纳入村集体补偿,这无疑是“司法认定的自我否定”,严重损害了司法的权威性和公正性。

——程序层面:司法中立性的缺失。

一、二审中,南关区司法局副局长韩全泳以政府代理人身份出庭,这一行为严重违反了最高法院《关于审判人员在诉讼活动中执行回避制度的若干规定》第8条,即司法行政人员不得代理案件。更为关键的是,韩全泳在庭审中出示的(2015)南民再字第37号民事判决,已被吉林省高院以“事实认定错误”裁定再审,其作为证据的合法性本应被排除,然而法院却未予以重视。

同时,证据裁判原则在本案中也形同虚设。袁恒坤三次申请法院调取住建局与东风村的拆迁协议原件、471.78万元转账凭证,均被主审法官刘劲刚、杨丽娜以“不影响案件认定”为由拒绝。现有证据显示,协议落款日期“2007年3月15日”存在明显涂改痕迹(原为3月5日),而补偿款银行流水复印件显示“款项用途”一栏被涂抹,暴露出“以复印件定案”的严重程序瑕疵,直接违反了《行政诉讼法》第43条“证据应当提供原件”的规定。这些现象都表明,本案的司法程序存在严重漏洞,司法中立性受到了极大的质疑。

——权力层面:利益输送链的浮现。

东风村2007年3月7日的内部会议记录(附参会人员签名复印件)显示,时任村主任江涛明确提出“按陈姐(指陈丽杰)指示,补偿款先入村账再分配”。而江涛与陈丽杰的“干母子”关系已获得邻居证言、社区档案的双重佐证,这一亲属关系在决策过程中发挥了主导作用,使得补偿款的分配偏离了正常轨道。

同村村民李忠山的(2018)吉01民终456号案件显示,其60万元地上物补偿款被村委会以“土地管理费”名义截留40%。这种资金截留模式在陈丽杰任职期间涉及的3个征地项目中反复出现,逐渐形成了“协议伪造 - 资金入村 - 按比例截留”的标准化操作流程,严重损害了被征地人的合法权益。

北京师范大学一位刑事法律专家分析认为,若471.78万元补偿款确属袁恒坤所有,陈丽杰等人通过伪造协议转移资金的行为,可能构成《刑法》第382条规定的贪污罪(利用职务侵吞公共财物)及第397条规定的滥用职权罪,且涉案金额已达“数额巨大”标准(300万元以上)。这一系列迹象表明,本案背后可能存在严重的权力寻租和刑事犯罪嫌疑,亟待深入调查。

制度困境:多重恶性循环的形成

1、补偿款监管的漏洞。

长春市政府2006年发布的《征地补偿资金管理办法》明确要求“拆迁款直达被拆迁人银行账户”,但在本案中,三笔巨款却均通过东风村账户周转。南关区财政局提供的《征地补偿资金拨付凭证》显示,款项用途仅标注“征地补偿”,未细化到具体项目,这暴露出财政监管存在“重总额、轻流向”的制度漏洞,使得补偿款的去向难以有效监督,为权力寻租和资金截留提供了可乘之机。

2、行政诉讼的虚化。

从本案一、二审判决书可以看出,法院对政府举证的审查过于集中于“证据形式合法性”,对于协议真伪、资金流向等实质争议却仅以“行政机关具有裁量权”一笔带过。据统计,袁恒坤提交的15份反驳证据中,法院仅在判决书中回应4份,其余均未质证,形成了“原告举证 - 被告否认 - 法院不审”的闭环。有行政法学者指出,这反映出基层法院在“民告官”案件中存在“维持率优先”的隐性考核导向,导致行政诉讼的审理未能充分发挥监督行政权力、保障公民权益的作用。

3、回避制度的失效。

韩全泳作为司法行政官员代理政府案件,本质上是“司法系统内部人员代表行政机关对抗公民”,这种角色错位不仅违反了程序正义,更暴露出基层司法行政机关与政府之间存在权力依附关系。数据显示,南关区近三年行政诉讼中,司法局官员代理政府案件的比例高达62%,远超全国平均水平(18%),这一现象严重影响了司法的公正性和公信力,使得回避制度在本案中形同虚设。

再审期待:改写司法审查规则的曙光

面对重重困境,袁恒坤在再审申请提出了四项突破性诉求,为案件的转机带来了希望。

他要求最高法院依据《行政诉讼法》第87条,对全案证据进行“全面审查”,打破一审认定事实的局限,还原案件的真实全貌;申请法院责令南关区政府提交协议原件、补偿款原始银行流水,以及陈丽杰与江涛的亲属关系证明,以获取关键证据,揭开案件真相;鉴于吉林省内审级监督的现实困境,他请求最高法院直接提审,避免案件回流至地方法院,确保审判的公正性;同时,他还建议在裁判文书中明确“征地补偿款分配争议的司法审查标准”,确立“地上物补偿归属用益物权人”的裁判规则,为类似案件提供参考依据。

中国政法大学教授王卫国指出,若最高法院能通过类似案例确立“行政机关伪造证据的法律后果”、“司法行政人员代理政府案件的禁止性规则”等裁判要点,将直接推动全国2.3万件征地行政诉讼案件的审理标准升级,对完善我国征地补偿制度和司法审查机制具有重要意义。

截至发稿,袁恒坤也同步向中纪委提交了《检举控告书》。一场关乎基层治理法治化的双重考验正在拉开帷幕,社会各界都在密切关注着案件的进展,期待正义能够早日到来,为袁恒坤讨回公道,也为完善我国的征地补偿制度和司法体系提供契机。(记者肖杰 张扬)

原文来自腾讯:https://page.om.qq.com/page/O2nSROvZJu5Q0rnOrH32y1Eg0